Arte para decir lo indecible: la UC reunió miradas sobre apofatismo en un seminario interdisciplinario

Durante dos jornadas, especialistas de Chile y México dialogaron en la Facultad de Teología UC sobre cómo las artes —pintura, música, poesía y escultura— pueden convertirse en lenguajes apofáticos, capaces de expresar lo que excede al lenguaje y abrir nuevas perspectivas para una teología del arte.

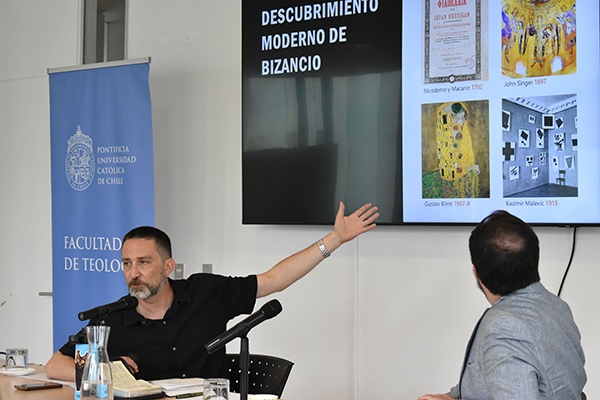

El jueves 20 y viernes 21 de noviembre de 2025, la Facultad de Teología UC y el Programa Interdisciplinario de Estudios de la Religión realizaron un seminario-taller —patrocinado por el Fondecyt Regular n.º 1230439— para explorar cómo la pintura, la música, la poesía y otras prácticas artísticas abren vías apofáticas hacia una teología del arte.

El encuentro, de carácter académico cerrado, convocó a investigadoras e investigadores de distintas disciplinas y países, con el objetivo de propiciar diálogo y proyectar futuras publicaciones conjuntas.

“Este seminario busca conectar la reflexión teológica con la práctica artística. Queremos pensar cómo los procesos de creación se vinculan con contenidos teológicos y cómo el arte puede ser una forma especialmente idónea de hablar de Dios”, aseguró Federico Aguirre, académico de la Facultad de Teología UC e investigador responsable del Proyecto Fondecyt Regular n.º 1230439.

Un taller para pensar la “teología del arte”

Aguirre explicó que la propuesta se diferencia de una estética teológica tradicional: “La teología del arte que planteamos no se limita a juzgar lo bello, sino que estudia las prácticas y objetos concretos donde se encarna lo sagrado. El arte está diseñado para el exceso, para aquello que desborda el lenguaje, y eso lo hace un lenguaje privilegiado para la experiencia de Dios.” El investigador destacó además el carácter colaborativo del encuentro: “Fue un espacio de taller, no solo de conferencias. Queremos que las reflexiones que surgieron aquí se transformen en publicaciones conjuntas y en redes de investigación que sigan creciendo.”

¿Qué es el apofatismo?

Como contexto, el apofatismo —o “teología negativa”— propone que el conocimiento de lo divino no se agota en nuestras formulaciones ni confunde significantes con significados; más bien, abre un camino para reconocer lo que excede al lenguaje y que, en el arte, puede unificar medios expresivos diversos (escultura, ícono, arquitectura, dramaturgia), otorgándoles un modo común y reconocible.

Poéticas negativas: decir la nada desde las artes

“Siempre es interesante hablar de la nada, aunque sea una paradoja. Este seminario fue una oportunidad única para cruzar perspectivas entre teología, filosofía y arte, y para compartir mi investigación con colegas que trabajan problemas similares”, señaló Felipe Cussen, académico del Instituto de Estudios Avanzados (USACH) y director del Doctorado en Artes y Humanidades.

Invitado por sus investigaciones sobre poéticas negativas, Cussen presentó líneas de trabajo que enlazan literatura, artes, filosofía y teología, y compartió parte de su libro La oficina de la nada, junto con proyectos creativos y curatoriales relacionados. Su exposición subrayó la tensión entre lo que desborda el lenguaje y las imágenes, y el esfuerzo artístico por evocar esa ausencia.

Además, valoró el formato del encuentro: “Me gustó mucho que no fuera solo expositivo, sino un espacio para conversar y mezclar lo académico con lo creativo. Salgo con nuevas ideas y con ganas de seguir colaborando.”

Escultura, tradición griega y ausencia

“Trabajé la relación entre teología y filosofía negativa desde autores como Juan Damasceno y Dionisio Areopagita, vinculándola a la práctica del escultor Mathias Goeritz, que transformó el vocabulario visual de México en la segunda mitad del siglo XX”, afirmó Mariana Méndez, profesora de Filosofía en el ITESO (México).

Méndez destacó que el diálogo del seminario permitió afinar preguntas sobre el lugar de la belleza en propuestas apofáticas y, a la vez, pensar la falta y la ausencia como categorías estéticas y éticas. En su intercambio con el público, conectó esta reflexión con realidades latinoamericanas, en especial con las desapariciones forzadas en México, proponiendo que el vocabulario apofático también ofrece una gramática para nombrar lo que duele cuando no hay palabras suficientes.

Formato y proyección

El encuentro reunió a 15 participantes —académicos de Chile y México, junto a estudiantes de pregrado y posgrado— en un espacio concebido como taller de trabajo. La meta: incorporar insumos de investigaciones previas y articular colaboraciones que deriven en publicaciones futuras.